変形性膝関節症については、このホームページの“資料や動画で学ぶ”の「町医者の考える変形性膝関節症」を参照いただければ幸いですが、関節軟骨や軟骨間に存在する半月板の加齢性損傷に起因して進行していきます。

しかし、やはり加齢を基盤として発生する大腿骨内顆骨壊死という病態があり、この場合には通常の変形性膝関節症より症状の改善がぐっと遅れる傾向となります。

ここでは大腿骨内顆骨壊死について説明します。

症例を提示します。

68才の女性で、椅座からの立ち上がりで右膝の後ろ側(膝窩部と言います)に重度の痛みが発症し、ほぼ歩行不能の状態で平成29年10月10日に受診されました。膝痛で重度の歩行困難は、膝に水が溜まること(膝関節水症)で起こりやすいのですが、そのような状態は膝の触診で直ぐに判断できます。この患者さんは膝関節水症の所見はありませんでした。

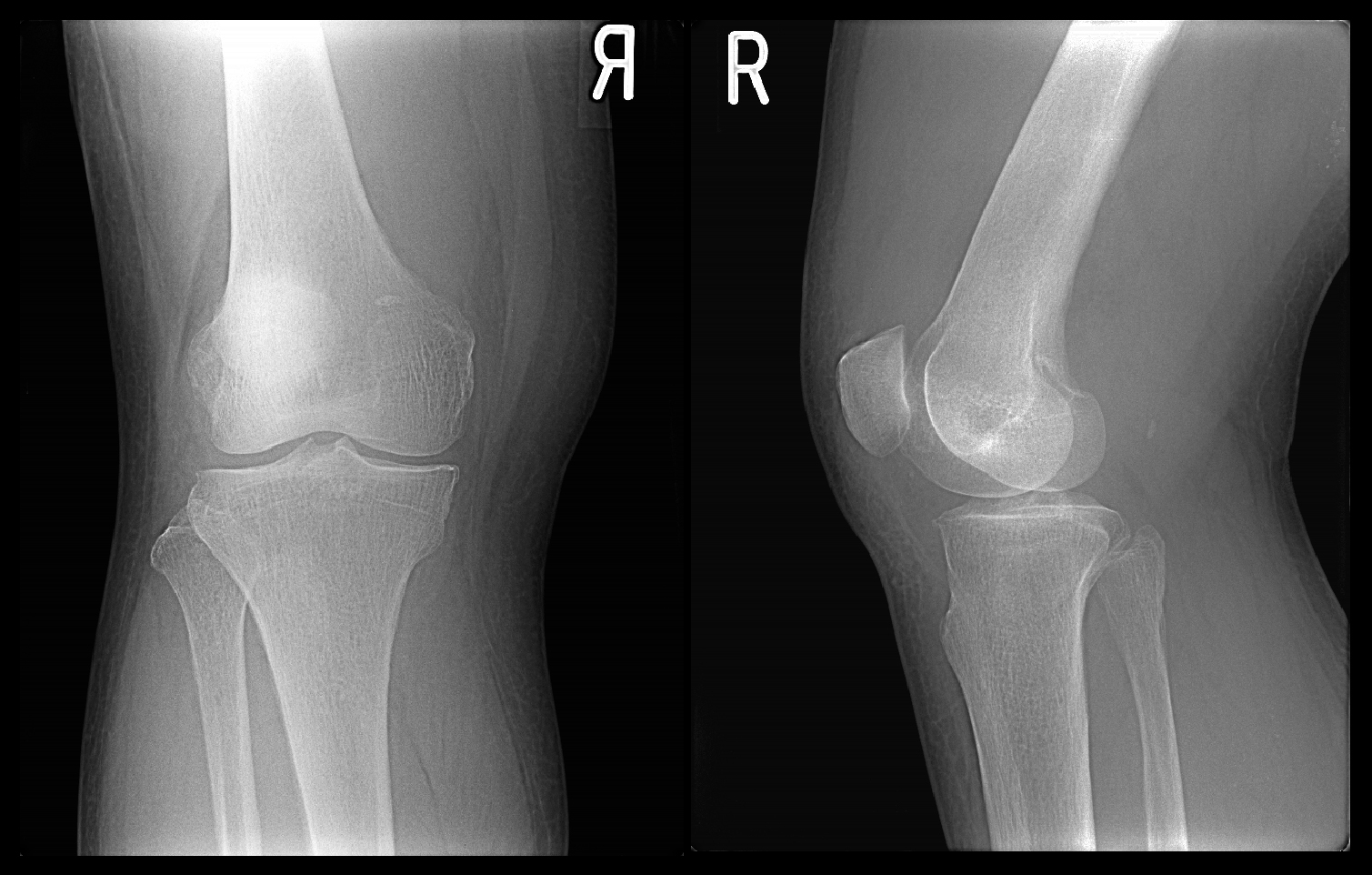

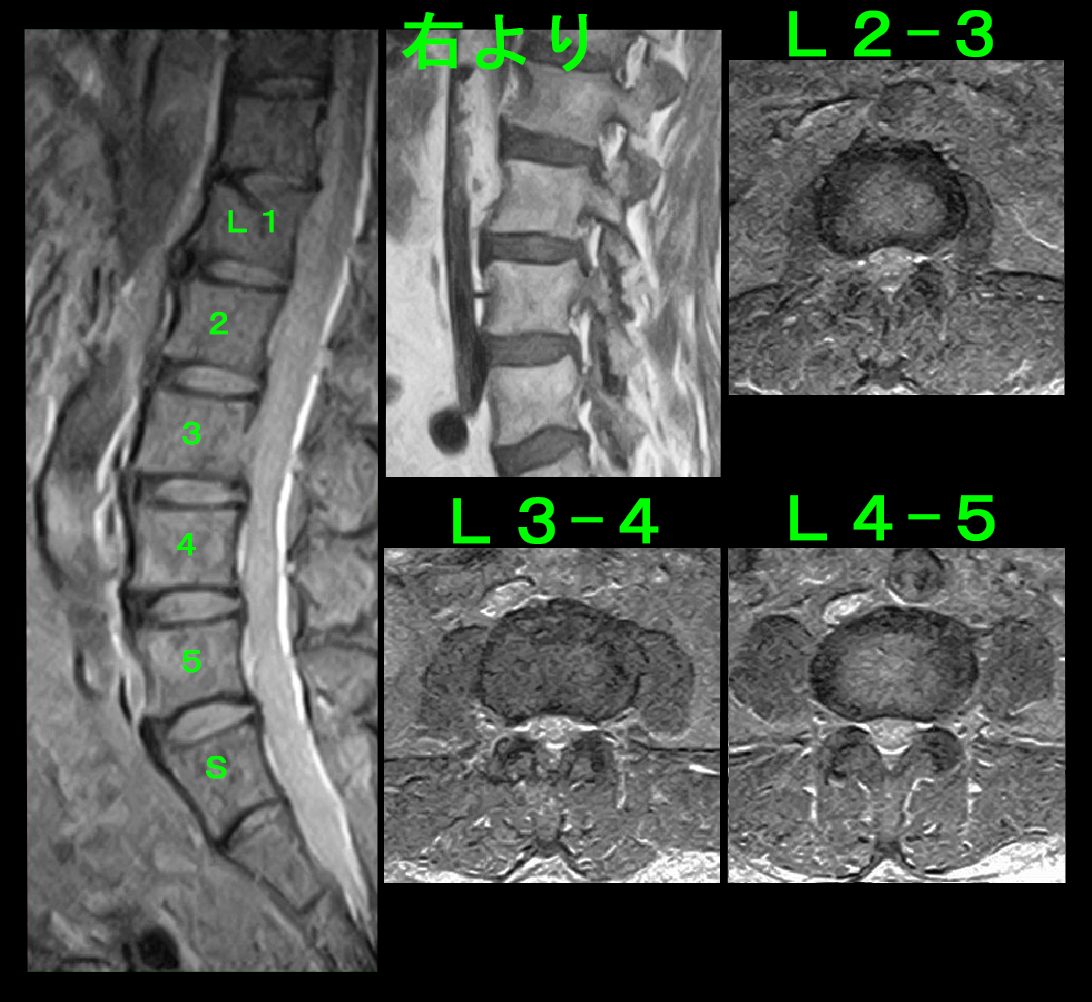

それ以外にも変形性膝関節症にみられる理学所見(視診や触診でえられる所見です)は確認されず、またレントゲン像も正常で、当初私は腰椎に起因する膝痛ではないかと推察しました。

しかし、腰椎のMRI検査でもそのような異常は確認されず、次に膝関節MRI検査を施行しました。

すると、右大腿骨内顆骨壊死が確認できました。

私は大腿骨内顆骨壊死が確認された場合には、症状が落ち着くのには半年ぐらいかかりますと説明しています。初期の変形性膝関節症であれば、服薬だけで落ち着く場合もありますし、服薬だけでは十分な効果が得られない場合には、週に1回づつ連続5回行うヒアルロン酸製剤の関節内注射で多くの場合少なからず痛みは軽減してくるのですが、大腿骨内顆骨壊死の場合にはそのように順調に経過していかないことが多いのです。

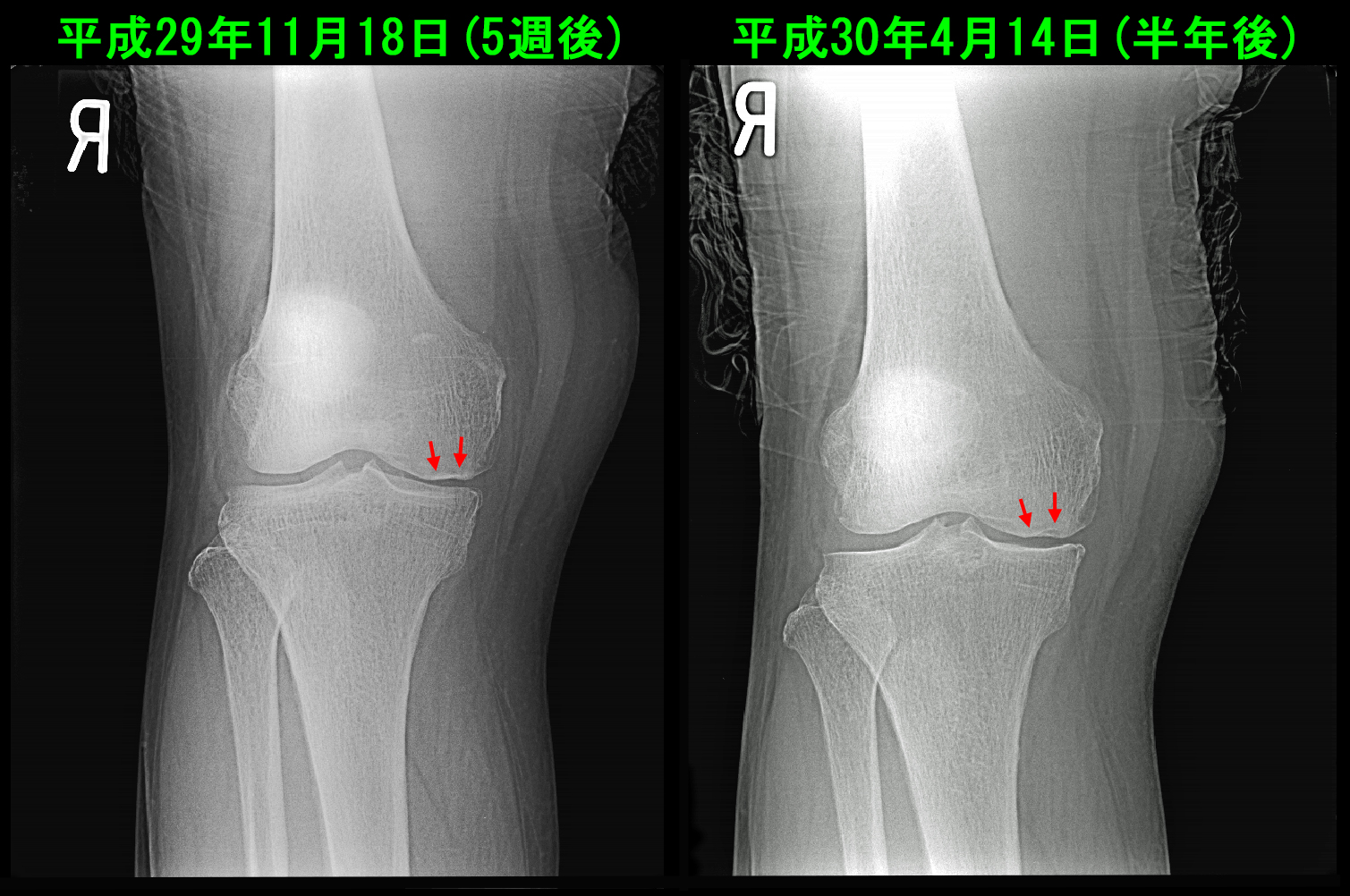

この患者さんの場合も投薬とヒアルロン酸製剤関節注射で平成30年3月17日まで治療を続け、右膝痛は軽減し終了となりました。約半年間の治療期間となります。初診時、右膝のレントゲン像は異常を認めませんでしたが、5週後には壊死部の内顆部分の骨のラインは平坦化し骨が多少陥没したことが窺われます。治療終了時にはさらに陥凹は進行しています。骨の陥凹は進行しましたが、痛みは落ち着きました。

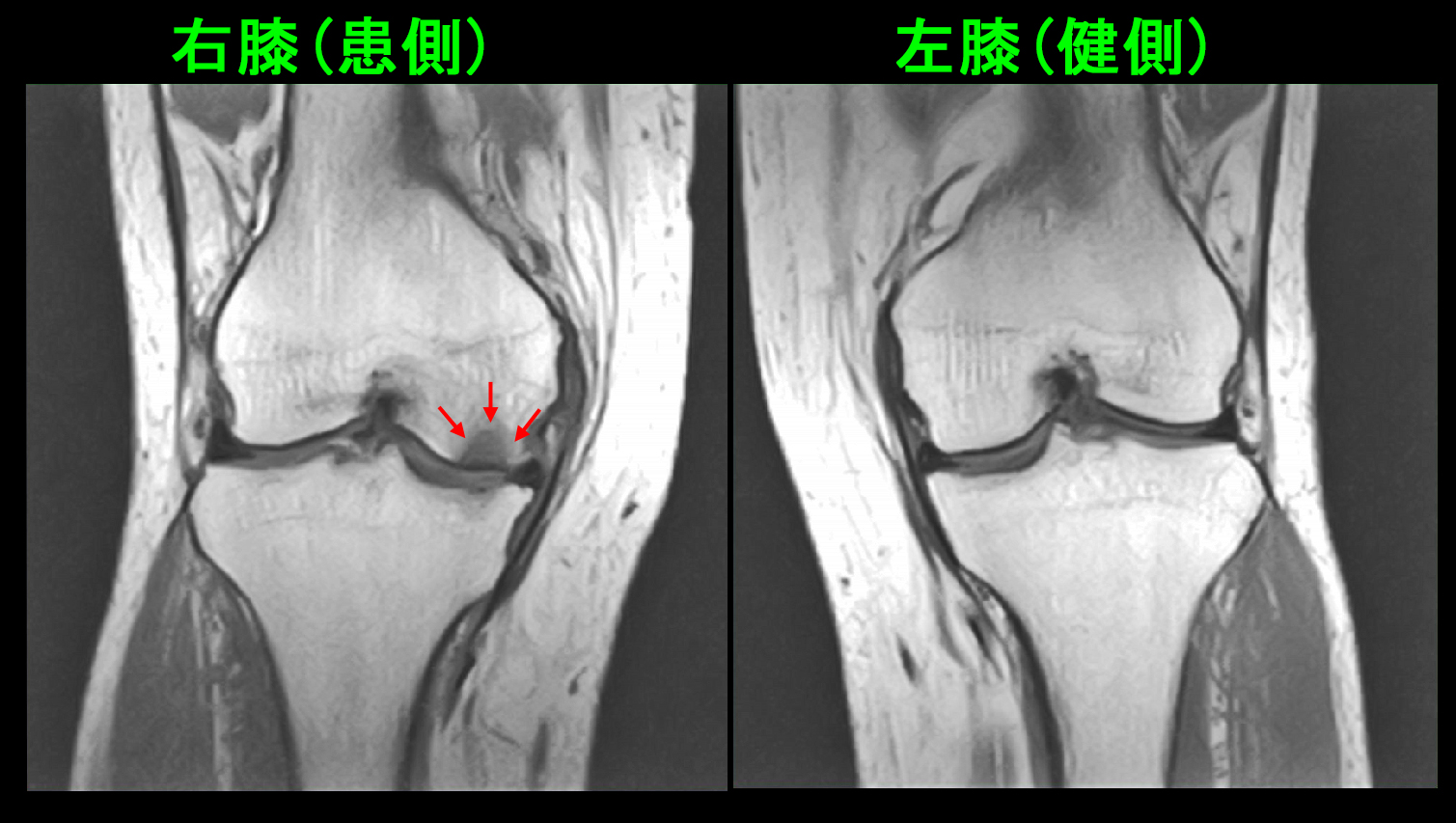

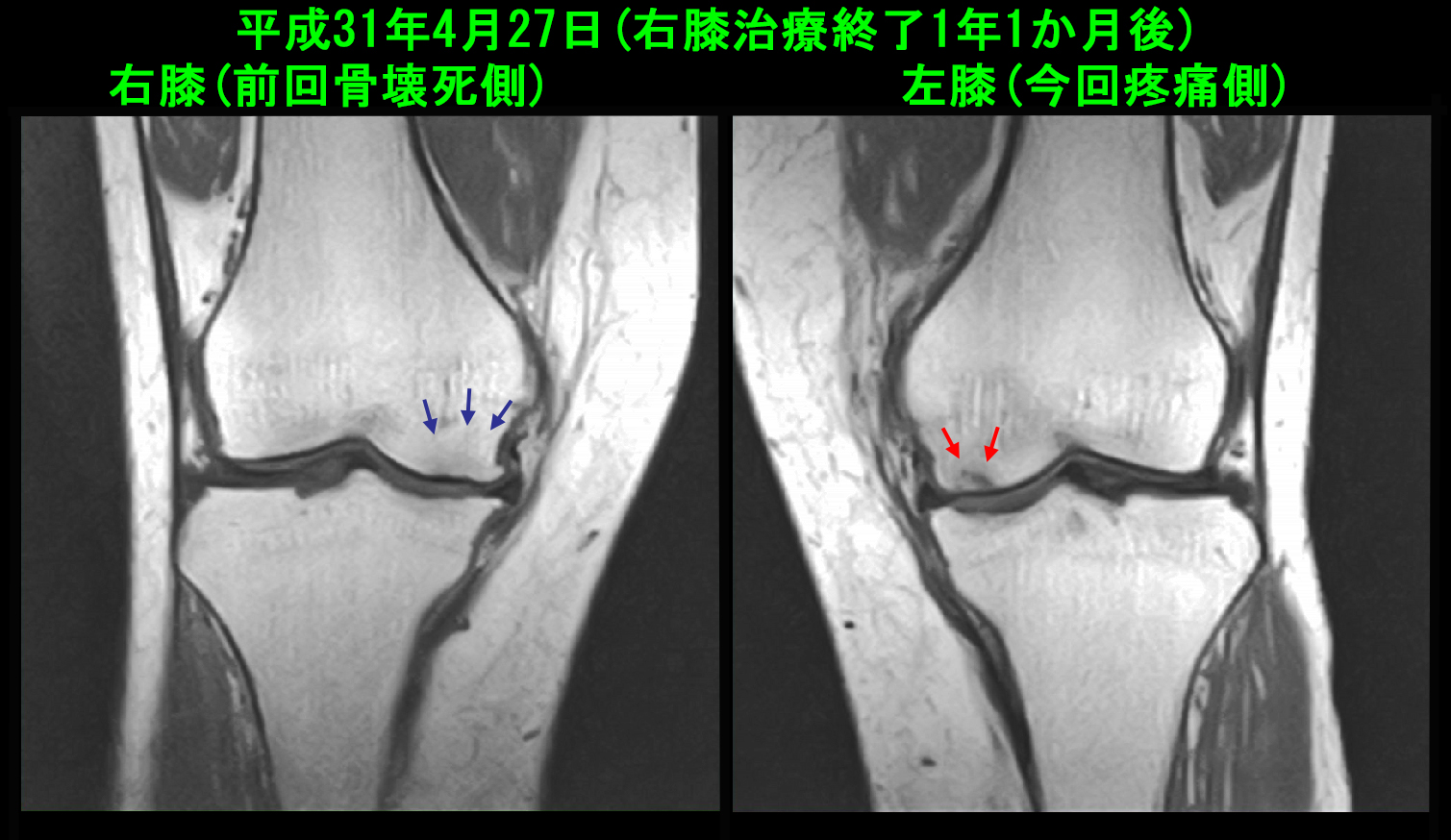

この患者さんは1年半後の平成31年4月27日に反対側の左膝痛で受診され、左大腿骨内顆部に骨壊死を生じていました(赤矢印)。

右側の大腿骨内顆骨壊死は治癒していました(青矢印)。左膝の内顆部の骨壊死は右膝に比較すると小さな領域であったため、2か月半で治癒しています。

次の症例は他整形外科で左膝と右膝痛の治療が行われ、私からすると順調な治療経過となっているように思われた症例ですが、患者さんはその治療経過に納得できていないという経過で当院を受診されました。

77才の女性で、当院には令和7年3月17日に右膝痛で受診されました。令和6年8月に左膝痛を発症し、他整形外科で11月までヒアルロン酸製剤関節注射を続け、左膝痛は軽減しました。しかし、その後右膝痛が発症し、やはりヒアルロン酸製剤関節注射を5回施行し、右膝痛はVAS2(わずかに痛い)となったのですが、患者さんは4か月治療したのになぜ治らないのか(VAS0にならないのか)ということが納得できず、当院を受診されたようです。左膝は治ったのに、ということだと思います。

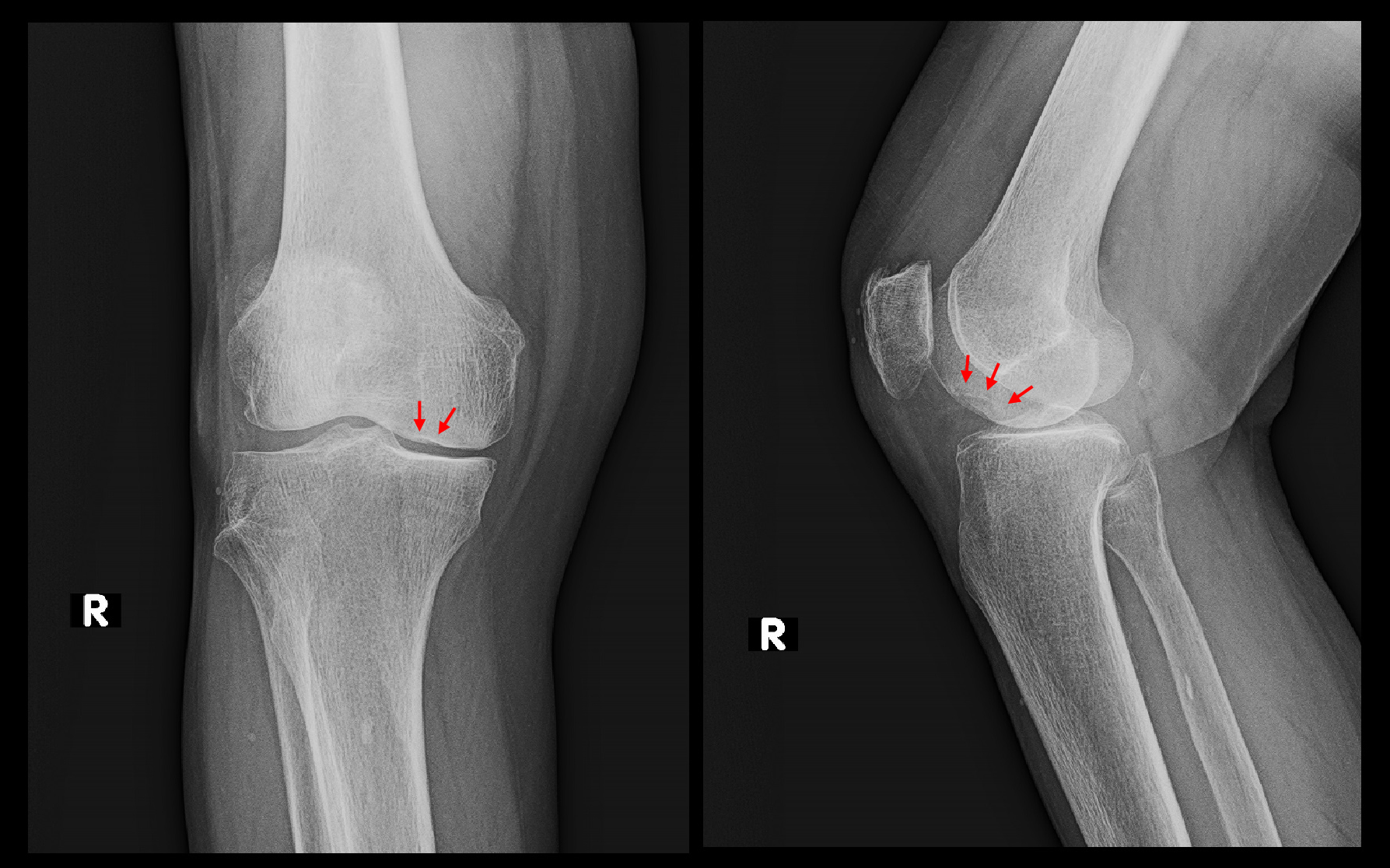

右膝レントゲンでは内側の関節裂隙(すきま)は狭くなっており、中等度の変形性膝関節症の状態です。さらに大腿骨内顆部は一部骨の陥凹を認めます。レントゲン像から大腿骨内顆の骨壊死が発生していることが推察されます。

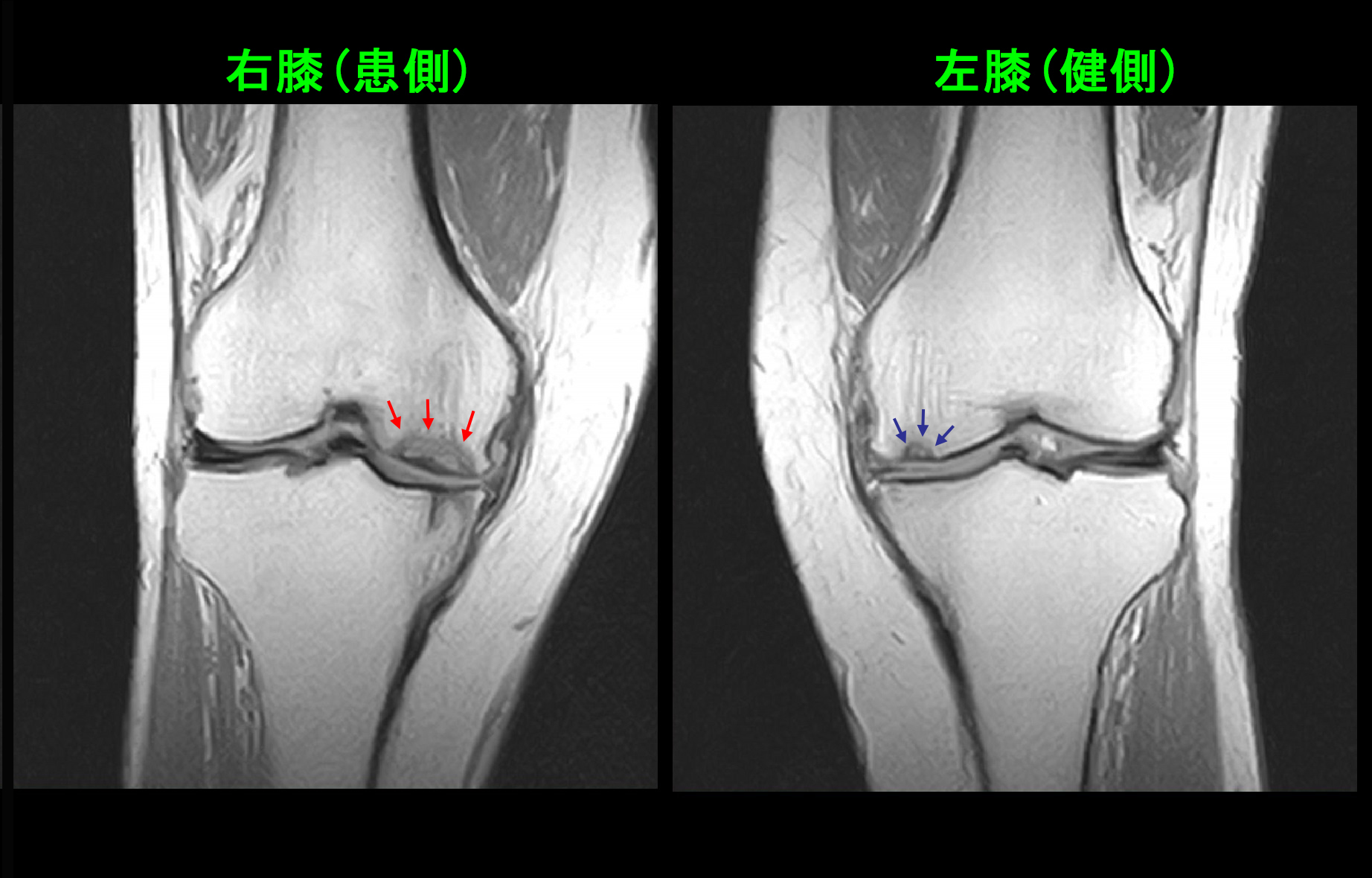

MRI検査では予想通り右大腿骨内顆部に骨壊死が発生していました。さらに右大腿骨内顆部にも小さな骨壊死の所見が確認されます。即ち、令和6年8月に左大腿骨内顆部の骨壊死を発症したのですが、68才女性の患者さんの左膝と同じように小さい骨壊死であったので、比較的短期間(4か月)で左膝痛は痛みなく治癒することになったのだと思います。しかし、右膝の骨壊死は領域が大きく、関節軟骨の摩耗も進行していて中等度の変形性関節症化しているために、左膝のように順調に(4か月程度では)症状の治癒にはならないという経過になっているのです。

私はMRI所見をみて、当院であれば最初からこの骨壊死の症状が落ち着くには最低半年はかかりますよと説明しているはずですという見解を伝えると患者さんは自分の右膝の状態を納得して受け入れていただけました。

単に治療するだけでなく、病態を正確に把握しながら治療すること、それを患者さんもしっかり理解できていることが治療には重要です。この患者さんの場合、まあ順調に経過していてもMRI検査をしていないために、担当医も病態を把握できていなかったでしょうし、当然患者さんも納得できる理解がえられていなかったということになります。